|

|

|

|

好人都是很平常的。城市危难之际,他们挺身而出,重新将自己这颗螺丝钉拧紧在城市最基层的细部,直抵人心。

临床医生

2022年4月29日。晚。李杨在朋友圈里写道——

一个非常难得的机会,今天和张爸还有宋元林教授去了一家老年人居多的定点医院。从3月以来到今天实在是太多感慨。和3月份在老年中心支援感觉已然不同,现在压力逐渐从疾控到了医院。两位教授从怎么好好喂饭开始,到早期激素怎么用,一条一条和那边的医生沟通,好像回到了他们2020年在公卫当“住院医生”的时候。临床医生总是这样,问题只能一个一个解决,病人只能一个一个救治,好像有点笨拙和低效,却是实在得不行。这可能也是我们能跨过无情跳动的数字,触碰到后面一个又一个人的唯一方式。

4月29日,张文宏(后排左四)与现场医生的合影(李杨提供)

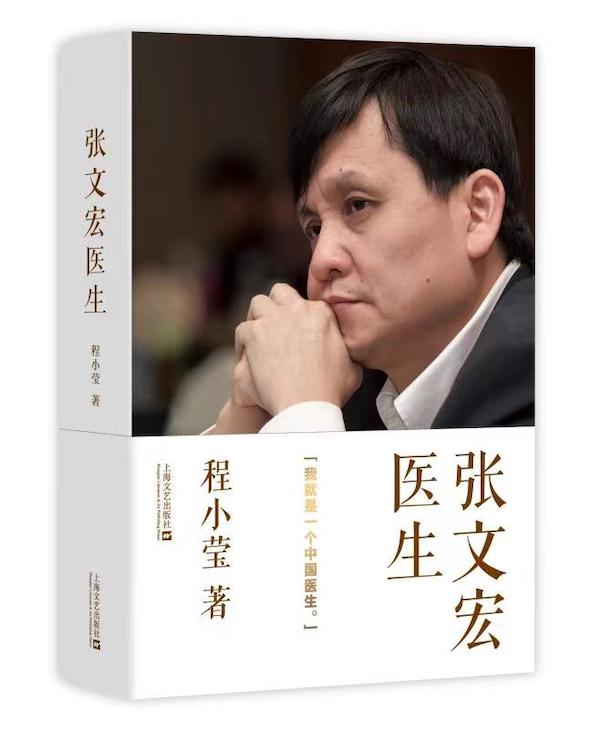

李杨是张文宏医生的学生,华山医院感染科住院医师。2020年,我完成《张文宏医生》初稿后,经张文宏审阅,提出要增加“科技抗疫”的内容。作为一名实施治愈、疗救的临床医生,上海市新冠肺炎临床救治专家组组长,“科技抗疫”在张文宏眼里是重中之重。他为此指定李杨为我提供帮助。

那时候,住院医师李杨给予我一个全新的视角——她跟随张文宏在上海市公共卫生临床中心工作期间,看到所有老师们为每一个新冠患者的治愈付出艰苦努力。她告诉我:“不管深夜几点,所有专家们都随时集合,讨论病人病情,那全是些业界‘大佬’,却开玩笑说——他们仿佛又年轻了一次,又变回了住院医师。做临床,所有病人的生命体征、实验室检查,都记得清清楚楚。”

2020年春天,一个感染科医学界的后生,近距离仰望先驱者的背影;如此体悟——一线临床医生感受到重症新冠患者的治疗难度极高。当时层出不穷、但效果不明确的各类药物,令临床处理变得复杂和困难。临床医生着重讨论重症新冠患者的诊治要点,并分析各类药物如低分子肝素、抗病毒药物、激素等的潜在前景。我硬着头皮,尝试从李杨那儿进入一点张文宏和他的华山感染团队的专业领域。多一点了解也好。一个作家有点硬撑。我看到,事实上,复旦大学附属华山医院感染科研究团队从临床救治到整体防控的各个方面开展了一系列研究,以科研工作推动临床医疗的进展,用临床数据实践科学防控的要求。这是华山感染团队把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的集中体现。那几个月,张文宏与上海一线抗疫专家,以科技力量,精准施策,足以显示上海疫情防控体系里的“科技含量”。

那年7月29日,午后,我最后一次采访张文宏。他开车,我们一起从金山公共卫生救治中心和华山西院回来,至延安西路乌鲁木齐北路路口,我下车,在那里换乘40路公交车回家。此后,我们没有再见过面,连一张合影都没有留下。将近两年,关于他的种种信息,舆论风波,全在我脑海里浮现的是一种想象;或者说,留下的是一个深刻印象;源之于一次写作,一种牵挂与惦记。

2022年春天。这一回,“大上海保卫战”已经进入巷战,楼宇战,楼道战;险情近在咫尺。李杨再一次为我提供了一个视点——“现在压力逐渐从疾控到了医院。”并且,再一次看到一个临床医生是怎样做“临床”的。

他们总是令我感动。

如果不是这场疫情,他们就是一些和我们一样的普通人。每天上下班,开会,学习,过组织生活,偶尔出个差……如果你平时不大去医院看病的话,你大概不会记得住他们;如果你经常去医院看病,你会觉得他们就和给你看病的张医生王医生李医生差不多。当然,感染科医生,有点特别,如果不是这场疫情,城市人很少有人会到这个科室去挂门诊看病。我到过华山医院感染科的门诊室,候诊的大多数是外地人,城市人已经很少得传染病,少数肝炎病人,都隔离得很好。去挂张文宏的专家门诊的,基本都是疑难杂症,俗称“怪病”。

所以经常会想,其实,张文宏还是那个“张爸”,如果没有疫情,我们不会认得他。于是,我记录张文宏,就从来没有把他看做一个英雄。他就是一名临床医生。张文宏自己都说,等疫情过后,他就安静地离开,回到他的门诊室,还是习惯贴着墙走的那个。我想也是。所以我在全书最后,想象他不再多说什么,摆手,就往自己门诊室走去,渐行渐远的样子。我到现在还是这样想象他。

好人都是很平常的。

“团干部”

朱新璠、鲍绥红夫妇所居小区,从2022年3月16日开始封控。

鲍绥红告诉我说——记得我们小区第一次做核酸检测的时候,那天是中午,人头攒动。秩序有点乱。二十人一组。朱新璠在排队——这个人你晓得的呀,有事情憋不住的,要讲的。他对维持秩序的“大白”讲:你们这样做法是不安全的。这种排队检测就是人群聚集,会有风险。工作人员朝他看看,无言以对。他们似乎也没有什么办法。边上的鲍绥红轻轻拉了把朱新璠:你不要多讲了。大家都不容易。要么,我们考虑一下,去做志愿者?相帮做点事情吧。

夫妻俩会心一笑。

朱新璠、鲍绥红夫妇

我认识他们,是五十年前的事情了。眼睛一眨。1973年,我中学毕业进上海第十二棉纺织厂技校读书。朱新璠已经是这家七千余人大厂的团委副书记了。鲍绥红是细纱车间的团干部,后来做车间团总支书记、党总支书记。朱新璠后来转行做业务干部。我在这个工厂十二年,从一个不入世的青春少年到胡子拉碴地离开工厂,一直记得自己从远处打量过的这些“做得老大”的团干部——他们总是干干净净的样子,口齿伶俐,身手敏捷;他们充满上进心,有号召力,不断鼓动青年投入各项工作与活动;渐渐地,青春逝去。与此同时,我也看到,工作和劳动中是会产生爱情的。

他们与我的确不熟。只是近年来,因了我的一些关于工厂的写作,还有家里人曾经同为本厂“团干部”而参加的同类聚会,陆续耳闻往昔工厂的人物与故事,与朱新璠、鲍绥红夫妇以及诸多四五十年前认得或不认得的“做得老大”的“团干部”,渐渐有了一些交流,便听得疫情期间的那些普通人的“战疫”经历——

次日,朱新璠、鲍绥红夫妻俩就找到小区居委会报名当志愿者。“我们都是共产党员。”他们对居委干部说。鲍绥红回来告诉我:“他们还要面试我们。看到小朱动作较利索,形象上么……还算过得去,面试通过了。”这点我相信。朱新璠向来思路清晰,思维敏捷,说话条理分明,身材精干,身手矫健。但这对夫妻出示身份证登记时,居委会干部告知,上面有规定年满70周岁就不接受了。“你们回家自己多保重身体吧。”

这俩人年过七十,外表还真看不出,内心,则葆有一份真心——我们就做些力所能及的事情吧。鲍绥红说,他俩自己配制84消毒药水,每天对本楼栋的楼道和电梯进行两次喷洒消杀。对门的租户是三个外来打工的小妹妹,自己不会做消杀,他们负责提供自己配制的消毒药水。“外来妹不像我们本地老头老太,整天在家里坐得定。她们进进出出,人员交流比较多,我们就帮她们做点消杀工作。这个事情不是一家一户可以独善其身的,需要大家共同防御,帮人家也是帮自己。”

那些封控的日子,楼栋建立微信群,本楼层邻居,有人缺少生活物资,只要家里有,鲍绥红就主动送上。以前他们家住杨浦区,二十余年,邻里之间彼此很少打招呼,有些甚至还不认识。去年他们搬来,满打满算还不到一年,就三月开始,疫情宅家,虽然大家都戴着口罩,但彼此开始眼神交流,互相点头致意。直到疫情凶险,邻里之间愈发抱团,鲍绥红说:“这一个多月,大家就像一家人家,说老实话,大千世界,人山人海,这样十几家人家住到一栋楼里,也是一种缘分。就像我们当初在工厂,大家在一个厂,一个车间,一个班组,每天待在一起的时间要比家里人还要多。总归有个互相帮衬的晨光。特别是这样一个特殊时期。越是艰难,越是彼此要抱团取暖。每逢发放生活物资,我叫小朱下楼去领,顺带便帮邻居带一份上来。你这样做了,下一次人家也会这样做。道理都是一样的。”

那个年代,工厂里小青年谈朋友,结婚生子,白头偕老,那一声“小朱”“小鲍”的称呼,再老也不会改口。“小鲍会烧菜。不过我这个人吃穿不大讲究的。这你晓得的。但疫情期间,小鲍的这一手,是派大用场的。”说老实话,我其实并不晓得朱新璠对吃究竟讲究不讲究。现在我晓得的是,疫情期间,鲍绥红会做皮蛋瘦肉粥,带鱼粥,八宝辣酱,腌制白萝卜,酸辣泡菜;平时扔了的香莴笋叶子,她用来烧菜饭,一来调剂胃口,二来是真的要省着点。“我总要省一点,这样万一在人家需要帮助接济一下的时候,可以拿点出来救急。你想啊,街道发放生活物资,有的人家人口多的,恐怕就会不够。我们就两口子,小朱本来吃得不讲究,还是工厂食堂里的吃相,一只黄芽菜炒肉丝,一碗饭就下去了。第二天,还可以过泡饭。特定情况下,这也算不了什么,坚持一下,会挺过去的。我们身体还好,小朱精力充沛,欢喜讲,过去在厂里都是做过群众工作的,晓得这个时候,大家应该有个啥个样子。我们也做不了什么大的事情,就做点自己做得到的,可能对抗疫起不了什么大的作用,但做一点总归比什么不做要好。我最开心的是,我们小区从封控开始到现在,还未出现过一例阳性病例。这是我们可以做到的最好的结果。”

本文作者程小莹

侯野薇封在小区里,本来担心,这不能出小区的日子怎么过?没想到,她成了大忙人。四十多年前,我在工厂的时候,并不认得侯野薇,只知道是某车间的团干部,因了这个名字有点特别。如张爱玲语:“适当的名字并不一定是新奇、渊雅、大方,好处全在造成一种恰配身份的明晰的意境。”侯野薇这名字不算是小家碧玉,却是持家过日子的,又有点野蛮生长的力道。便记住了。甚至觉得可以做一部小说的女主角姓名。

侯野薇会过日子,疫情期间,一边为本小区居民领发物资,一边为小区居民算经济账。物资紧缺,组团网购算下来是有点贵的,有点斩人的意思。她决意为小区居民组团网购平价蔬菜;使命必达。看她的账单——小豌豆10元3斤,螺蛳15元3斤,茄子7元一斤,其他诸如西瓜等,几乎市场平价。

鲍绥红做楼道消杀

小区门卫保安,封控一个月,没得回家,晚上睡物业办公室,没床。到第六天,侯野薇发现了,将此情报到志愿者微信群里,得到重视,物业经理送来了行军床。那天,保安对侯野薇说——我今天总算能脱了衣服睡个好觉了。更令人感动的是,保安没衣服换洗,侯野薇将自家先生新的内衣、袜子送来。做过纺织厂生活的女人,热心肠,也心思缜密,晓得嘘寒问暖;男人还要有得吃——侯野薇经常给保安去送虎皮蛋红烧肉,小龙虾,星巴克咖啡;自己有的吃,总不忘记给他人留一口。大家都不容易,人家也是为我们小区的工作而回不了家的。

非常时期,邻里之间还是会产生一点矛盾。居委会让侯野薇出面调解,“侬人缘好呀,纺织厂出来的干部,说话人家听得进。”此言当真。

说起团购,曾经的团干部,后来担任副厂长的宋慧珍,也有故事。“在封控足不出户的日子里,对于平时习惯实体店购物的我,必须学会团购。”宋慧珍是管生活的副厂长。与生活有关的事情,便当分内之事。

鲍绥红和丈夫在电梯做消杀

她做厂长的时候,我已经离开工厂,所以我们并不认识。她说起,刚进入小区购物群,被要求用楼栋号楼层号做自己的微信用名,她在手机上弄了半天,便在微信名后加上一串阿拉伯数字——楼栋号和楼层号。晚上,女儿看不懂,来电问:“老妈您怎么在微信名后加一串数字,怪怪的。”她说是团购要求填的呀。女儿笑道,教她在购物群“聊天信息”栏下拉至“我在群里的昵称”,其中注上楼栋号楼层号即可。

购物清单出来了,宋慧珍看见有许多姓名后面拖一串阿拉伯数字的朋友。跟她差不多的。一一致电,校正。也算学得一手手机使用技能。

白惠群讲,团购总是会有问题的。老年人也不适合,有难度,取快递也有感染风险。白惠群是我技校同学,也做过团干部。后来离开工厂,到妇联任职。闲话不多,属纺织厂女干部里比较安静的一类。她说的事情,我觉得比较有味道——她住底楼,有小院,邻家种竹,春笋透过院墙冒到她家院落。邻里致意——你们不如挖笋,做菜食之,尝鲜。也解燃眉之急。应了老话:“宁可食无肉,不可居无竹。”我特意跟白惠群确认——你真的做菜吃了?答曰,腌笃鲜与油焖笋。此令白惠群感慨——也许以后再也吃不到那样的口感和美味了。这让我想起,也是春上,儿时的鲁迅先生,夜里摇船看社戏回来,顺便偷六一公公的豆煮了吃,后来,就实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了。

适逢“五一”——全世界劳动者的节日。往常,工人阶级是主题。无产阶级只有解放全人类,才能最后解放自己。此话原意出自《共产党宣言》。此等豪情,落笔复记。那年月,劳动模范,师傅徒弟……男工背带工装,女工饭单软帽,盛装登台。这城市的日子,50年,100年……这样的过来,再往未来而去。这个城市的工人阶级,曾经是中国第一代产业工人,几代人,从上世纪50年代,翻身当家做主人,到60、70年代,工人阶级是领导阶级的担当,他们其实就是一颗螺丝钉,拧紧在共和国最底层的部落,大多数默默无闻。精神与物质的日常生活,日积月累,形成特有的气场和氛围——团结就是力量,集体主义,工业文明的严密组织纪律性……铸就其特有的政治气质。气质如此。还有体质。这些,现在的城市农民工、城市白领、知识精英无法比拟。尽管在历史大潮中,这颗螺丝钉松动了,掉落了,甚至无处安放。但是当城市危难之际,他们挺身而出,重新将自己这颗螺丝钉拧紧在城市最基层的细部,直抵人心。(程小莹)

新民报系成员|客户端|官方微博|微信矩阵|新民网|广告刊例|战略合作伙伴

北大方正|上海音乐厅|中卫普信|东方讲坛|今日头条|钱报网|中国网信网|中国禁毒网|人民日报中央厨房

增值电信业务经营许可证(ICP):沪B2-20110022号|互联网新闻信息服务许可证:31120170003|信息网络传播视听节目许可证:0909381

广电节目制作经营许可证:(沪)字第536号|违法与不良信息举报电话15900430043|跟帖评论自律管理承诺书

|沪公网安备 31010602000044号|沪公网安备 31010602000590号|沪公网安备 31010602000579号

|沪公网安备 31010602000044号|沪公网安备 31010602000590号|沪公网安备 31010602000579号

新民晚报官方网站 xinmin.cn ©2022 All rights reserved